Le attività connesse all’attuazione della riforma agraria regolamentata dalle leggi 104 e segg. avrebbero necessariamente avuto, per loro natura, una scadenza naturale. La RA prevedeva , infatti, la cessione, da parte dei grandi proprietari terrieri, di aree, parte dei loro fondi, la cui estensione era determinata per legge. Una volta condotto a termine tale processo, la riforma sarebbe stata completamente attuata, e sarebbe conseguentemente venuta meno la funzione di organi ed Enti deputati all’applicazione pratica di essa.

D’altra parte, per valido o meno che si fosse rivelato il risultato finale, ciò avrebbe comunque comportato un radicale cambiamento negli assetti relativi all’agricoltura, sia per quel che riguardava la proprietà, sia per le attività di gestione; si sarebbero dovuti, in qualche modo, raccogliere i frutti dell’azione che aveva condotto a questo epocale sconvolgimento. In altri termini, si sarebbe dovuto operare affinché la nuova situazione evolvesse nella giusta direzione, con conseguente incremento ed ottimizzazione della produzione, sostenendo e favorendo chi in tale produzione fosse parte attiva.

In una tale nuova situazione, l’esistenza stessa dell’ERAS, così come era stato concepito, perdeva di significato; l’Ente si trasformò ancora una volta, assumendo una funzione di supporto per tutte le attività volte a favorire lo sviluppo delle attività connesse all’agricoltura. Da Ente per la Riforma Agraria in Sicilia, ormai conclusa, divenne Ente per lo Sviluppo Agricolo.

Tale transizione avvenne nell’agosto del 1965, con la legge regionale nr 21. Sebbene l’articolo 1 recitasse “L'Ente per la riforma agraria in Sicilia è trasformato in Ente di sviluppo agricolo (ESA) con le attribuzioni ed i compiti già dell'ERAS, nonché con quelli derivanti dalla presente legge.” , le residue “funzioni” dell’ERAS erano, per forza di cose, messe definitivamente da parte. Lo scopo precipuo del nipote dell’ECLS era chiaramente dichiarato nell’articolo 2:

“L ‘Ente di sviluppo agricolo ha lo scopo di agevolare e promuovere nel territorio della Regione siciliana lo sviluppo dell'agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri zonali e sociali, l'incremento della produttività, il miglioramento delle condizioni di vita e l'elevazione dei redditi di lavoro della popolazione agricola, l'ammodernamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo della irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed attività inerenti al progresso e allo sviluppo dell'agricoltura siciliana.

L'Ente curerà in particolare l'estensione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice contadina e delle sue forme associate, il rifornimento continuativo dei mercati cittadini con prodotti agricoli a basso costo e di qualità garantita mediante opportuni interventi nelle strutture fondiarie agrarie e di mercato.”

mentre l’articolo 3 ne enunciava dettagliatamente le funzioni.

E tra di esse, la costruzione dei borghi non era contemplata. D’altra parte, quindici anni di fallimenti in tal senso, di realizzazioni di inutili edifici, costruiti per essere ceduti ai comuni senza aver mai espletato la loro funzione, mentre la popolazione rurale provvedeva alle proprie necessità con altri mezzi, dovevano pur aver insegnato qualcosa.

Ma mentre, ormai, i contadini continuavano a spostarsi sulle strade, tramite il trasporto pubblico o con mezzi personali, per raggiungere i centri ove venivano erogati i servizi, l’ESA raccoglieva ancora una volta un’eredità, sia in termini pratici, sia concettuali. I termini pratici consistettero nel portare a termine qualcosa già iniziato dall’ERAS, quelli concettuali in un’attività di progettazione originale. Solo tre borghi, tre in tutto, di cui solo due verranno realizzati.

D’altra parte, per valido o meno che si fosse rivelato il risultato finale, ciò avrebbe comunque comportato un radicale cambiamento negli assetti relativi all’agricoltura, sia per quel che riguardava la proprietà, sia per le attività di gestione; si sarebbero dovuti, in qualche modo, raccogliere i frutti dell’azione che aveva condotto a questo epocale sconvolgimento. In altri termini, si sarebbe dovuto operare affinché la nuova situazione evolvesse nella giusta direzione, con conseguente incremento ed ottimizzazione della produzione, sostenendo e favorendo chi in tale produzione fosse parte attiva.

In una tale nuova situazione, l’esistenza stessa dell’ERAS, così come era stato concepito, perdeva di significato; l’Ente si trasformò ancora una volta, assumendo una funzione di supporto per tutte le attività volte a favorire lo sviluppo delle attività connesse all’agricoltura. Da Ente per la Riforma Agraria in Sicilia, ormai conclusa, divenne Ente per lo Sviluppo Agricolo.

Tale transizione avvenne nell’agosto del 1965, con la legge regionale nr 21. Sebbene l’articolo 1 recitasse “L'Ente per la riforma agraria in Sicilia è trasformato in Ente di sviluppo agricolo (ESA) con le attribuzioni ed i compiti già dell'ERAS, nonché con quelli derivanti dalla presente legge.” , le residue “funzioni” dell’ERAS erano, per forza di cose, messe definitivamente da parte. Lo scopo precipuo del nipote dell’ECLS era chiaramente dichiarato nell’articolo 2:

“L ‘Ente di sviluppo agricolo ha lo scopo di agevolare e promuovere nel territorio della Regione siciliana lo sviluppo dell'agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri zonali e sociali, l'incremento della produttività, il miglioramento delle condizioni di vita e l'elevazione dei redditi di lavoro della popolazione agricola, l'ammodernamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo della irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed attività inerenti al progresso e allo sviluppo dell'agricoltura siciliana.

L'Ente curerà in particolare l'estensione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice contadina e delle sue forme associate, il rifornimento continuativo dei mercati cittadini con prodotti agricoli a basso costo e di qualità garantita mediante opportuni interventi nelle strutture fondiarie agrarie e di mercato.”

mentre l’articolo 3 ne enunciava dettagliatamente le funzioni.

E tra di esse, la costruzione dei borghi non era contemplata. D’altra parte, quindici anni di fallimenti in tal senso, di realizzazioni di inutili edifici, costruiti per essere ceduti ai comuni senza aver mai espletato la loro funzione, mentre la popolazione rurale provvedeva alle proprie necessità con altri mezzi, dovevano pur aver insegnato qualcosa.

Ma mentre, ormai, i contadini continuavano a spostarsi sulle strade, tramite il trasporto pubblico o con mezzi personali, per raggiungere i centri ove venivano erogati i servizi, l’ESA raccoglieva ancora una volta un’eredità, sia in termini pratici, sia concettuali. I termini pratici consistettero nel portare a termine qualcosa già iniziato dall’ERAS, quelli concettuali in un’attività di progettazione originale. Solo tre borghi, tre in tutto, di cui solo due verranno realizzati.

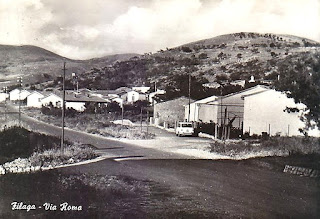

MOLTI PROGETTI E MOLTI BORGHI : FILAGA

Ci siamo già imbattuti in Filaga sulle pagine di questo blog, Lettore, ed in più di un’occasione. Se ne è parlato qui, come villaggio operaio costruito per la realizzazione dell’acquedotto di Montescuro. Ma se ne è anche parlato qui, come stazione ferroviaria in corrispondenza della quale avveniva lo smistamento del traffico proveniente da Lercara, verso Magazzolo o verso Palazzo Adriano. Una stazione importante, dunque, come peraltro attestato dalle dimensioni dell’impianto.

D’altra parte Filaga, per un motivo o per un altro, importante lo è stato sempre, di un’importanza che sembra trascendere dimensioni ed ubicazione, dalle origini fino a tempi molto recenti, quando ha ospitato, negli anni Novanta, la Libera Università della Politica.

E le sue origini risalgono all’VIII secolo. Conquistata dagli arabi, venne liberata dai Normanni nel secolo successivo, passando nel XIII secolo ai monaci di San Cristoforo dipendenti da Fossanova e quindi, nel XVI secolo tra le pertinenze della baronia di Palazzo Adriano.

Il sito, pertanto, aveva già attraversato diverse vicissitudini ed esisteva da un millennio quando il progetto di Carlo Chechi diede a Filaga l’aspetto odierno; il nucleo antico del borgo attualmente visibile risale infatti alla fine del Settecento

D’altra parte Filaga, per un motivo o per un altro, importante lo è stato sempre, di un’importanza che sembra trascendere dimensioni ed ubicazione, dalle origini fino a tempi molto recenti, quando ha ospitato, negli anni Novanta, la Libera Università della Politica.

E le sue origini risalgono all’VIII secolo. Conquistata dagli arabi, venne liberata dai Normanni nel secolo successivo, passando nel XIII secolo ai monaci di San Cristoforo dipendenti da Fossanova e quindi, nel XVI secolo tra le pertinenze della baronia di Palazzo Adriano.

Il sito, pertanto, aveva già attraversato diverse vicissitudini ed esisteva da un millennio quando il progetto di Carlo Chechi diede a Filaga l’aspetto odierno; il nucleo antico del borgo attualmente visibile risale infatti alla fine del Settecento

L’ing Chechi inizialmente avrebbe dovuto valutare la possibilità di ampliare un piccolo bacino artificiale già esistente, che si trovava tra la chiesetta di S. Antonio ed il tracciato della Lercara-Filaga; ma il barone Rostagni trovò più remunerativo prosciugare il laghetto, e costruire un borgo rurale, San Ferdinando Bonriposo, la cui denominazione era, fino a poco tempo fa, visibile sulla targa lapidea posta sull’edificio all’imbocco dell’attuale via Marchese Arezzo

ed ancora adesso lo è sulle immagini StreetView di GoogleEarth

San Ferdinando Bonriposo doveva quindi già essere provvisto, dall’ultimo decennio del diciottesimo secolo, di alcuni servizi; aveva così anche la sua chiesa, quando nel 1928 venne costruito il villaggio operaio.

Sebbene sia solo un’illazione, questo potrebbe essere il motivo della differenza tra Filaga e gli altri villaggi basati sulla planimetria del Ministero dei Lavori Pubblici.

L’impianto della piazza risulterebbe allora dimezzato rispetto al progetto-tipo del Ministero, anche se vennero costruiti numerosi alloggi ,in quanto gli edifici mancanti della piazzetta centrale avrebbero dovuto ospitare servizi che in realtà erano preesistenti.

Invece, nella complementarietà con strutture già presenti potrebbe essere visto il motivo della differenza stilistica con gli omologhi Littorio, Sferro e Recalmigi; gli edifici con i muri in pietra viva ben si integrano con le costruzioni originarie

Sebbene sia solo un’illazione, questo potrebbe essere il motivo della differenza tra Filaga e gli altri villaggi basati sulla planimetria del Ministero dei Lavori Pubblici.

L’impianto della piazza risulterebbe allora dimezzato rispetto al progetto-tipo del Ministero, anche se vennero costruiti numerosi alloggi ,in quanto gli edifici mancanti della piazzetta centrale avrebbero dovuto ospitare servizi che in realtà erano preesistenti.

Invece, nella complementarietà con strutture già presenti potrebbe essere visto il motivo della differenza stilistica con gli omologhi Littorio, Sferro e Recalmigi; gli edifici con i muri in pietra viva ben si integrano con le costruzioni originarie

Sembra che anche nella costruzione di un semplice villaggio operaio si siano volute rispettare almeno le caratteristiche stilistiche, se non quelle architettoniche, del sito.

Minor riguardo per tale aspetto sembrò avere l’ERAS , quando costruì alla periferia NordEst

Minor riguardo per tale aspetto sembrò avere l’ERAS , quando costruì alla periferia NordEst

e SudOvest

del villaggio le case coloniche per gli assegnatari del PR 285

Nella mappa dei borghi del 1956 era prevista anche la costruzione di un borgo “C”

il progetto di quest’ultimo, datato 1958, reca la stessa indecifrabile firma apposta su quello di Desisa

Originariamente, esso non sarebbe stato altro che una scuola-asilo, basata sull’identico progetto delle scuole decentrate che si sarebbero dovute realizzare per il sistema di Tenutella Desusino

La scuola avrebbe dovuto trovarsi al margine Ovest dell’abitato, lungo la via S. Ferdinando

Nella prima metà degli anni Sessanta, il borgo “C”, da scuola, divenne un nucleo servizi composto da tre edifici: chiesa con canonica, scuola ed una palazzina alloggi

Il progetto, a firma Imburgià (come l’ultima versione di San Giovanni Verde) fu redatto quando già l’ERAS era divenuto ESA. I servizi previsti, per quanto detto sopra, erano in qualche modo già presenti nel borgo: vi era una chiesa costruita (o ristrutturata – è possibile che l’edificio fosse preesistente) durante la realizzazione di borgo San Ferdinando Bonriposo

e le aule delle scuole elementari erano ospitate negli edifici del villaggio operaio

Nello stile architettonico l’ing. Imburgià si uniformò più alle case coloniche che alle costruzioni più antiche; il risultato estetico così non appare dei migliori

Ed un risultato analogo vale per quello funzionale; le costruzioni del borgo cedute al comune di Prizzi in data 9 maggio 1987, ma sembrano non aver mai svolto le funzioni per le quali sarebbero state pensate. La chiesa

è menzionata tra le parrocchie di Prizzi, ma non è chiaro quali siano le modalità di apertura. La palazzina alloggi

è in uso in parte al servizio territoriale di emergenza sanitaria ed in parte all’associazione “Arcaverde”. La scuola

attualmente è sede decentrata della SOAT di Prizzi, ed in passato ha ospitato una scuola di deltaplano; che obiettivamente sempre scuola è, ma che probabilmente in quelle che avrebbero dovuto essere le necessità delle popolazioni rurali non si trova ai primissimi posti nella lista delle priorità. Personalmente mi piace considerare questa utilizzazione come una sorta di omaggio; nel comprensorio di Prizzi ha operato per anni una delle prime scuole di deltaplano della Sicilia, quando questo sport era ancora a livelli pioneristici.

Sul sito http://www.regionesicilia.rai.it si trovano diversi filmati documentaristici andati in trasmissione negli anni ( e nei decenni) scorsi. Ne è visibile uno del 1981, della serie “Occhio aperto sulla regione” e dal titolo”Alla periferia della storia – Filaga”. E’ un documentario della durata di circa ventotto minuti, che si rivela molto istruttivo; ma non per i contenuti, costituiti in massima parte da luoghi comuni e banalità. Lo è perché suo malgrado fornisce una palese conferma di tutto ciò di cui si è parlato in queste pagine relativamente ai borghi rurali del ventesimo secolo. L’unica parte realmente emblematica, che da sola avrebbe potuto costituire l’essenza delle realtà che traspaiono dal documentario, è l’intervista tra i minuti da 8:45 a 13:30. L’intervistato parla dell’abbandono del paese da parte degli abitanti (segno dell’inefficacia della RA), dello spreco di soldi pubblici risultante dalla costruzione dei borghi, inutilizzati e realizzati solo per essere trasferiti ai comuni che invece li rifiutano (si riferisce proprio a Filaga ed A Portella della Croce), della totale assenza dei servizi che simboleggiano l’assenza dello Stato. Dal canto suo, l’intervistatore insiste per fargli dire, cercando di suggerirlo prima, e affermandolo dopo in vece dell’intervistato, di come le promesse di Mussolini siano state una presa in giro. Gli suggerisce anche il termine da usare per questo, “sbruffone”; quando il resto del documentario si impernia sul fatto che sia a Filaga sia a MarcatoBianco, da anni si ricevono promesse in periodo elettorale, regolarmente non mantenute dopo le elezioni. Le aspettative disattese in sei anni (si parlava della venuta di Mussolini nel 1936) di governo dittatoriale sono valse a fargli guadagnare la qualifica di sbruffone; ma l’arguto intervistatore non è riuscito a dare una definizione adeguata riguardo a coloro che hanno promesso senza far nulla per trentasei anni, dalla nascita della repubblica alla data dell’intervista. E questa Lettore è la propaganda repubblicana di cui si è parlato tante volte qui, fatta di antifascismo spinto al punto di negare l’evidenza; l’intervistatore aveva davanti un villaggio costruito durante il periodo fascista, che aveva fruttato un acquedotto, una scuola e diverse abitazioni, senza, tra l’altro, intaccare l’aspetto originario del sito, ed un borgo che aveva procurato solo spese e spreco. Ma lo “sbruffone” resta colui il quale, nel bene e nel male, qualcosa aveva fatto.

Sul sito http://www.regionesicilia.rai.it si trovano diversi filmati documentaristici andati in trasmissione negli anni ( e nei decenni) scorsi. Ne è visibile uno del 1981, della serie “Occhio aperto sulla regione” e dal titolo”Alla periferia della storia – Filaga”. E’ un documentario della durata di circa ventotto minuti, che si rivela molto istruttivo; ma non per i contenuti, costituiti in massima parte da luoghi comuni e banalità. Lo è perché suo malgrado fornisce una palese conferma di tutto ciò di cui si è parlato in queste pagine relativamente ai borghi rurali del ventesimo secolo. L’unica parte realmente emblematica, che da sola avrebbe potuto costituire l’essenza delle realtà che traspaiono dal documentario, è l’intervista tra i minuti da 8:45 a 13:30. L’intervistato parla dell’abbandono del paese da parte degli abitanti (segno dell’inefficacia della RA), dello spreco di soldi pubblici risultante dalla costruzione dei borghi, inutilizzati e realizzati solo per essere trasferiti ai comuni che invece li rifiutano (si riferisce proprio a Filaga ed A Portella della Croce), della totale assenza dei servizi che simboleggiano l’assenza dello Stato. Dal canto suo, l’intervistatore insiste per fargli dire, cercando di suggerirlo prima, e affermandolo dopo in vece dell’intervistato, di come le promesse di Mussolini siano state una presa in giro. Gli suggerisce anche il termine da usare per questo, “sbruffone”; quando il resto del documentario si impernia sul fatto che sia a Filaga sia a MarcatoBianco, da anni si ricevono promesse in periodo elettorale, regolarmente non mantenute dopo le elezioni. Le aspettative disattese in sei anni (si parlava della venuta di Mussolini nel 1936) di governo dittatoriale sono valse a fargli guadagnare la qualifica di sbruffone; ma l’arguto intervistatore non è riuscito a dare una definizione adeguata riguardo a coloro che hanno promesso senza far nulla per trentasei anni, dalla nascita della repubblica alla data dell’intervista. E questa Lettore è la propaganda repubblicana di cui si è parlato tante volte qui, fatta di antifascismo spinto al punto di negare l’evidenza; l’intervistatore aveva davanti un villaggio costruito durante il periodo fascista, che aveva fruttato un acquedotto, una scuola e diverse abitazioni, senza, tra l’altro, intaccare l’aspetto originario del sito, ed un borgo che aveva procurato solo spese e spreco. Ma lo “sbruffone” resta colui il quale, nel bene e nel male, qualcosa aveva fatto.

UN PROGETTO SENZA BORGO: FONDACO

Fondaco è una contrada che si trova a due chilometri dal luogo ove sorgeva Borgo Caracciolo (poco più di un chilometro in linea d’aria); fino al 1981, anno in cui Maniace divenne comune autonomo, era nel comprensorio del comune di Bronte

Nel 1968 venne completato il progetto di un borgo, difficile da classificare; può essere pensato come un borgo “B” nel quale quelli che una volta erano “servizi di competenza privata” e consistevano in trattoria, rivendita e locanda, sono sostituiti da una “palestra ginnica” ed una “sede ricreativa”.

Il progetto pertanto prevedeva chiesa, scuola, caserma, ambulatorio medico, ufficio postale, delegazione municipale, palazzine alloggi, e le summenzionate palestra ginnica e sede ricreativa

Il progetto pertanto prevedeva chiesa, scuola, caserma, ambulatorio medico, ufficio postale, delegazione municipale, palazzine alloggi, e le summenzionate palestra ginnica e sede ricreativa

Il borgo si sarebbe trovato all’incrocio tra quella che era la “regia trazzera Catenanuova-Centirupe” ed il raccordo con la SS120, cioè con la strada lungo la quale, due chilometri più avanti, vi era il castello Nelson ed i ruderi di borgo Caracciolo

Venne redatto un particolareggiato piano di esproprio, che prevedeva cessioni di aree anche inferiori a 50 metri quadrati

Ciò perché in realtà il borgo sarebbe sorto su un insediamento esistente, ed avrebbe integrato edifici già presenti.

Nella planimetria generale del 1968, così come nelle tavole di progetto dei singoli edifici, non vi sono firme; solo timbri. D’altronde la metodologia usata nel redigere il progetto ricalca quella seguita nell’ultimo periodo: il progetto della chiesa è quello di borgo Castelluccio, la caserma dei carabinieri e l’ambulatorio sono quelli di Desusino/Floresta, mentre la palazzina alloggi è quella di Filaga. Solo scuola, palestra e sede ricreativa sono progetti originali, in quanto per la sede della delegazione municipale si sarebbe utilizzato, ristrutturandolo, un edificio esistente.

Il progetto venne ripreso nel 1974; sulla “nuova” planimetria (in realtà identica a quella del 1968) compaiono delle firme, non inequivocabilmente interpretabili

Nella planimetria generale del 1968, così come nelle tavole di progetto dei singoli edifici, non vi sono firme; solo timbri. D’altronde la metodologia usata nel redigere il progetto ricalca quella seguita nell’ultimo periodo: il progetto della chiesa è quello di borgo Castelluccio, la caserma dei carabinieri e l’ambulatorio sono quelli di Desusino/Floresta, mentre la palazzina alloggi è quella di Filaga. Solo scuola, palestra e sede ricreativa sono progetti originali, in quanto per la sede della delegazione municipale si sarebbe utilizzato, ristrutturandolo, un edificio esistente.

Il progetto venne ripreso nel 1974; sulla “nuova” planimetria (in realtà identica a quella del 1968) compaiono delle firme, non inequivocabilmente interpretabili

E’ l’unica differenza con la versione precedente, oltre, chiaramente, l’adeguamento dei prezzi; ma nessuna delle due verrà realizzata.

Resta l’edificio che si sarebbe dovuto adattare a delegazione municipale ed ufficio postale

Resta l’edificio che si sarebbe dovuto adattare a delegazione municipale ed ufficio postale

Nonostante esso sia stato realmente modificato

e nonostante esistano una chiesa, un grande impianto sportivo ed un’altrettanto grande plesso scolastico

tutto ciò non ha a che fare con il borgo ESA. Chiesa ed impianto sportivo sono successivi alla scuola, realizzati negli anni Novanta; non sono ancora presenti in questa aerofoto del 1989

Gli abitanti di Maniace sembrerebbero notevolmente orgogliosi; orgogliosi soprattutto della loro autonomia. La piazza sulla quale si trova l’edificio che si sarebbe dovuto riadattare si chiama “Piazza dell’Autonomia”, e sull’edificio stesso vi è una lapide che commemora il giorno in cui Maniace si è staccato dal comune di Bronte.

E sebbene l’”assalto al latifondo” si sia rivelato “una breve, strana, felice parentesi” per padre Galati, il comune di Maniace sul suo sito nemmeno menziona l’esistenza di Borgo Caracciolo. Come i maniacesi sembravano non volere alcun borgo dal regime fascista, così non lo hanno voluto dal regime repubblicano; questo, almeno, traspare dalle parole di padre Nunzio Galati quando ricorda le proposte di “collaborazione” avanzate dai politicanti di turno per favorire la realizzazione del borgo ESA, e quindi della chiesa, come riportate sul sito Web del comune di Maniace:

“Reverendo, perché non pensiamo a costruire la chiesa?”

“Onorevole, ma come farà poi la popolazione a venire nella chiesa nuova se mancano ancora i ponti e per le strade si affonda nel fango?”

L’orgoglio dei maniacesi sarà anche una mia illazione; ma l’esistenza di un borgo rurale a Maniace è forse sempre stato un progetto di difficile realizzazione

E sebbene l’”assalto al latifondo” si sia rivelato “una breve, strana, felice parentesi” per padre Galati, il comune di Maniace sul suo sito nemmeno menziona l’esistenza di Borgo Caracciolo. Come i maniacesi sembravano non volere alcun borgo dal regime fascista, così non lo hanno voluto dal regime repubblicano; questo, almeno, traspare dalle parole di padre Nunzio Galati quando ricorda le proposte di “collaborazione” avanzate dai politicanti di turno per favorire la realizzazione del borgo ESA, e quindi della chiesa, come riportate sul sito Web del comune di Maniace:

“Reverendo, perché non pensiamo a costruire la chiesa?”

“Onorevole, ma come farà poi la popolazione a venire nella chiesa nuova se mancano ancora i ponti e per le strade si affonda nel fango?”

L’orgoglio dei maniacesi sarà anche una mia illazione; ma l’esistenza di un borgo rurale a Maniace è forse sempre stato un progetto di difficile realizzazione

UN BORGO SENZA PROGETTO: VICARETTO

Abbiamo avuto modo di incontrare più volte borgo Vicaretto. Nel 1955 a proposito dei progetti commissionati all’ing. Barresi. Nel 1958 come progetto dell’ing. Panico. E due anni più tardi a proposito di Tudia, sebbene la sequenza dei post sia stata esattamente opposta alla linea temporale. Sarebbe giunto il momento di ripercorrere e sintetizzare gli avvenimenti per arrivare allo stato attuale.

Nell’ottobre del 1955, l’impresa S.I.LE.S. di Roma vinse una gara d’appalto per la realizzazione, per conto dell’ERAS, di 338 case coloniche e diverse strade per un totale di 27 km. Le 338 case erano distribuite tra le province di Palermo, Enna e Caltanissetta; in particolare, 21 di esse sarebbero state destinate agli assegnatari dei 30 lotti compresi nel piano di ripartizione nr 80, in contrada Vicaretto. Nel contempo, si ventilava la possibilità di affidare all’ing. Barresi la progettazione di una scuola da inserire nel raggruppamento di case.

Come visto qui, l’affidamento dell’incarico all’ing. Barresi fallì. Le case vennero però consegnate entro il primo semestre dell’anno 1958, parallelamente alla redazione del progetto di una scuola-asilo firmata dall’ing. Panico, e che avrebbe sostituito il progetto di Barresi. Il progetto a firma Panico (che poi è identico a quelli di Binuara e Capparrini) reca la data del 24 giugno 1958, e sulla planimetria generale sono già riportate le case coloniche della S.I.LE.S.

Il contratto con la S.I.LE.S. venne stipulato nel dicembre del 1955, e registrato nel febbraio successivo; abbastanza curiosamente, nella mappa aggiornata al primo gennaio del 1956, borgo Vicaretto risulta già costruito, come borgo “C”, quando non avrebbe ancora dovuto esserci assolutamente nulla relativo alle strutture del borgo.

Nell’ottobre del 1955, l’impresa S.I.LE.S. di Roma vinse una gara d’appalto per la realizzazione, per conto dell’ERAS, di 338 case coloniche e diverse strade per un totale di 27 km. Le 338 case erano distribuite tra le province di Palermo, Enna e Caltanissetta; in particolare, 21 di esse sarebbero state destinate agli assegnatari dei 30 lotti compresi nel piano di ripartizione nr 80, in contrada Vicaretto. Nel contempo, si ventilava la possibilità di affidare all’ing. Barresi la progettazione di una scuola da inserire nel raggruppamento di case.

Come visto qui, l’affidamento dell’incarico all’ing. Barresi fallì. Le case vennero però consegnate entro il primo semestre dell’anno 1958, parallelamente alla redazione del progetto di una scuola-asilo firmata dall’ing. Panico, e che avrebbe sostituito il progetto di Barresi. Il progetto a firma Panico (che poi è identico a quelli di Binuara e Capparrini) reca la data del 24 giugno 1958, e sulla planimetria generale sono già riportate le case coloniche della S.I.LE.S.

Il contratto con la S.I.LE.S. venne stipulato nel dicembre del 1955, e registrato nel febbraio successivo; abbastanza curiosamente, nella mappa aggiornata al primo gennaio del 1956, borgo Vicaretto risulta già costruito, come borgo “C”, quando non avrebbe ancora dovuto esserci assolutamente nulla relativo alle strutture del borgo.

Le case furono consegnate agli assegnatari e da essi occupate in attesa del collaudo, nonché della realizzazione degli impianti per la fornitura di energia elettrica; ed è in tale fase che si inseriscono le vicende finali relative a Tudia.

In seguito al collaudo, però, undici delle ventuno case costruite risultarono dissestate e pericolanti, tanto che gli occupanti ricevettero l’ordinanza di sgombero. Si decise quindi di edificare undici nuove case, su progetto diverso, da consegnare agli assegnatari costretti a lasciare le loro abitazioni.

Qui, Lettore, ci troviamo nel giugno del 1966, otto anni dopo il progetto firmato da Panico. Nella nuova planimetria generale, la scuola asilo è scomparsa, né sembra prevista un’area destinata alla costruzione di un edificio servizi

In seguito al collaudo, però, undici delle ventuno case costruite risultarono dissestate e pericolanti, tanto che gli occupanti ricevettero l’ordinanza di sgombero. Si decise quindi di edificare undici nuove case, su progetto diverso, da consegnare agli assegnatari costretti a lasciare le loro abitazioni.

Qui, Lettore, ci troviamo nel giugno del 1966, otto anni dopo il progetto firmato da Panico. Nella nuova planimetria generale, la scuola asilo è scomparsa, né sembra prevista un’area destinata alla costruzione di un edificio servizi

Verranno però costruiti un edificio servizi, una chiesa ed una palazzina alloggi; un borgo “C” in piena regola, comprensivo di chiesa e quindi successivo al periodo che vide la scomparsa degli edifici ecclesiastici

Come già accennato in questo ed in precedenti post, le tavole di progetto degli edifici attualmente esistenti non sono presenti in archivio; tralasciando le stravaganti affermazioni di Wikipedia, che colloca la costruzione di borgo Vicaretto tra il 1941 ed il 1943, quale potrebbe essere stata l’epoca di realizzazione?

Sull’abbeveratoio, dove spesso vi sono targhe lapidee che riportano la data di costruzione, si legge solo “E.R.A.S.”

Sull’abbeveratoio, dove spesso vi sono targhe lapidee che riportano la data di costruzione, si legge solo “E.R.A.S.”

Sulla relativa scheda redatta dall’ESA per il programma, ormai soppresso, de “La Via dei Borghi”, viene asserito che sarebbe stato costruito “negli anni 1958-1962”, cosa che, come abbiamo visto, semplicemente non è possibile; una datazione più realistica è contenuta in un altro documento ESA, la “RELAZIONE TECNICO AGRONOMICA BORGO VICARETTO” nella quale viene fatto risalire al 1970.

Probabilmente borgo Vicaretto è ancora più recente. La cartografia IGM 1:25000, i cui rilievi sono stati eseguiti tra il 1970 ed il 1974, non riporta nemmeno tutte le undici case del progetto del 1966 né, ovviamente, gli edifici di servizio

Probabilmente borgo Vicaretto è ancora più recente. La cartografia IGM 1:25000, i cui rilievi sono stati eseguiti tra il 1970 ed il 1974, non riporta nemmeno tutte le undici case del progetto del 1966 né, ovviamente, gli edifici di servizio

Se anche i rilievi della zona dovessero risalire al 1970, per quell’epoca non era ancora stata neppure completata la costruzione delle case. Una stima realistica porrebbe Vicaretto tra il 1972 ed il 1974, rendendolo così l’ultimo dei borghi della saga “Istituto VEIII-ECLS-ERAS-ESA”.

Borgo Vicaretto appare in assoluto la più brutta tra le realizzazioni dell’Ente; non tanto nell’aspetto globale

Borgo Vicaretto appare in assoluto la più brutta tra le realizzazioni dell’Ente; non tanto nell’aspetto globale

quanto in quello dei singoli edifici di servizio. Verrebbe quasi da pensare che la sparizione delle tavole di progetto dagli archivi sia dovuta ad un rigurgito di pudore da parte di chi le aveva firmate. Il confronto con le realizzazioni dell’ECLS manifesta un contrasto stridente. Se la Accascina così

“Il borgo G. Schirò è stato architettato con il preciso intento di fare l’utile ed il pratico.”

si esprimeva riguarda a borgo Schirò, mi chiedo cosa mai avrebbe potuto dire di Vicaretto.

Tralasciando l’abissale distanza estetica esistente tra la palazzina alloggi

“Il borgo G. Schirò è stato architettato con il preciso intento di fare l’utile ed il pratico.”

si esprimeva riguarda a borgo Schirò, mi chiedo cosa mai avrebbe potuto dire di Vicaretto.

Tralasciando l’abissale distanza estetica esistente tra la palazzina alloggi

e le realizzazioni ERP degli anni Sessanta, con il quale il confronto sarebbe impari (ma molte di quelle, ad esempio INA Casa, erano state progettate da Epifanio) , il centro servizi è assimilabile ad un magazzino

Ma, soprattutto, la chiesa sembra una rimessa per mezzi agricoli cui sia stata aggiunta una pensilina all’ingresso

Le case più recenti, invece, appaiono gradevoli

più gradevoli che quelle realizzate nel decennio precedente

La loro convivenza però con quelle originarie, diroccate, contribuisce a peggiorare notevolmente l’aspetto del sito

Alla fine, il risultato dello stile degli edifici servizi associato all’aspetto delle vecchie case è triste; non certamente, almeno in tali condizioni, adatto ad un’attività di tipo turisitico, come quella che si sarebbe voluta favorire nell’ambito del programma “La Via dei Borghi”, attività per la quale l’ESA aveva stretto un accordo con il comune di Castellana Sicula, pur non avendo mai formalizzato alcuna cessione del borgo.

Risulta così impossibile affermare che con borgo Vicaretto l’Ente che si era occupato dell’agricoltura in Sicilia per mezzo secolo chiudesse in bellezza. Ma, a prescindere dalle valutazione estetiche, siamo comunque giunti alla fine; non vi sono altri borghi realizzati dall’Ente, in qualunque periodo e con qualunque denominazione, all’infuori di questi. Con l’ovvia eccezione dei “borghi residenziali”, ai quali dobbiamo dedicare un ultimo post, prima di chiudere del tutto questa serie sui borghi.

Ma non prima di aver brevemente parlato dei borghi dei Consorzi.

Risulta così impossibile affermare che con borgo Vicaretto l’Ente che si era occupato dell’agricoltura in Sicilia per mezzo secolo chiudesse in bellezza. Ma, a prescindere dalle valutazione estetiche, siamo comunque giunti alla fine; non vi sono altri borghi realizzati dall’Ente, in qualunque periodo e con qualunque denominazione, all’infuori di questi. Con l’ovvia eccezione dei “borghi residenziali”, ai quali dobbiamo dedicare un ultimo post, prima di chiudere del tutto questa serie sui borghi.

Ma non prima di aver brevemente parlato dei borghi dei Consorzi.